今回は、パンダ先生の病気の学校から前回の「賢いがん検診の受け方」「がん検診・自分の家族歴知ってる?遺伝?家族歴を知っておこう。」の続き「がん検診の考え方・早期発見?意味ないかもよ」についてご紹介いたします。

詳しくは下の動画をクリックしてご覧ください。

がん検診「医師のおススメ」に惑わされないで自分の健康は自分で守ろう!

- バリウム検査より胃カメラが良い

- 便潜血検査より、大腸カメラが良い

- マンモグラフィー受けた方がいい?

- 腫瘍マーカーも測った方がいい?etc…

がん検診を受けようと思って、インターネットを調べてみたのだけど

情報がいろいろあって、どれを選べばいいのかしら?

こういう疑問を一度は持ったことがありませんか?

がん検診について調べてみると、がんの専門家といわれる人たちが、検診の方法論や様々な情報を発信しています。ですが、発信されている情報がいろいろあって混乱してしまいます。今回は、がん検診は「自分のリスクに応じて受ける」必要があるという点を伝えしていきます!

なぜ、がん検診の最適解となる「結論が出ない」のか?

どんな検査をお勧めするか。これは、医師の好み、立場、ポジショニングトークであることが多いです。ただ、これは「がん検診」の場合に限ったことではなく、日常診療においてしばしば発生しています。

例えば、総合内科の先生の場合・・・

問診と身体所見を診察することで

かなり診断が絞れる。意味のない検査はダメ!

初診を担当することが多い医師は、いかにスマートに診断にたどり着くか?ということに重点を置いていて、無駄な検査をなるべくしないように考えています。無駄な検査は医療費の増加、患者さんの負担が増え、検査による合併症もあるからです。

医師の立場の違い!?

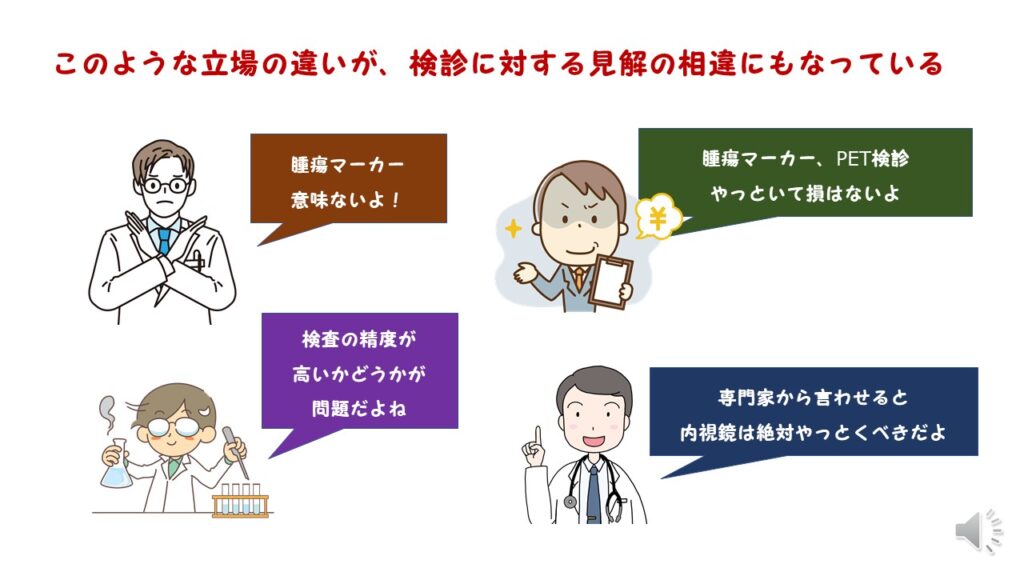

「がん検診」において情報が錯綜する主な要因は、このような医師の立場の違いによる見解の違いです。

- 診断を重視する総合内科の先生・・・腫瘍マーカーは感度が低すぎて意味ない。

- 検診でお金儲けをしている業界の人・・・腫瘍マーカー、PET検診などでがんが見つけられる。

- 学術肌の先生・・・検査の精度が高いかどうかが問題。

- 胃カメラの専門家・・・内視鏡は絶対やっておくべき!

専門家=ゴルゴ13は言っています。

ゴルゴ13は言っています。

「この世界は病的な用心深さと、それ以上の臆病さを持ち合わせている奴だけが、生 き残れる資格を持っているのだ・・・」と。

(ゴルゴ13 38巻 鬼畜の宴から引用させていただきました。)

専門家は最後の砦です。治療の責任を取る立場の専門家が油断したら、助かる患者が助からなくなる。

専門家は、用心深くいかにトラブルなく治療を進められるかを重視し、手術中に想定外の事態などがないように、できるだけ検査をして、臆病と思われるぐらいの情報が欲しいのです。

専門家は、用心深くいかにトラブルなく治療を進められるかを重視し、手術中に想定外の事態などがないように、できるだけ検査をして、臆病と思われるぐらいの情報が欲しいのです。

- CT検査の範囲が狭かったり・・・。

- 血液検査の項目が不十分で手術を安全にするうえで必要な項目が足りてなかったり・・・。

- がん細胞や組織が十分に取り切れず、がんの性質がよく調しらべられなかったり・・・。

すでに診断がついている患者さんを診ている専門家からすると、なぜ、検査をもっとやっておかないのか?と思いますが、診断する立場の入り口にいる総合内科の医師はあらゆる検査をして、結果的に「がん」ではなかった人も含めてみているために、検査に対する温度差があるのです。

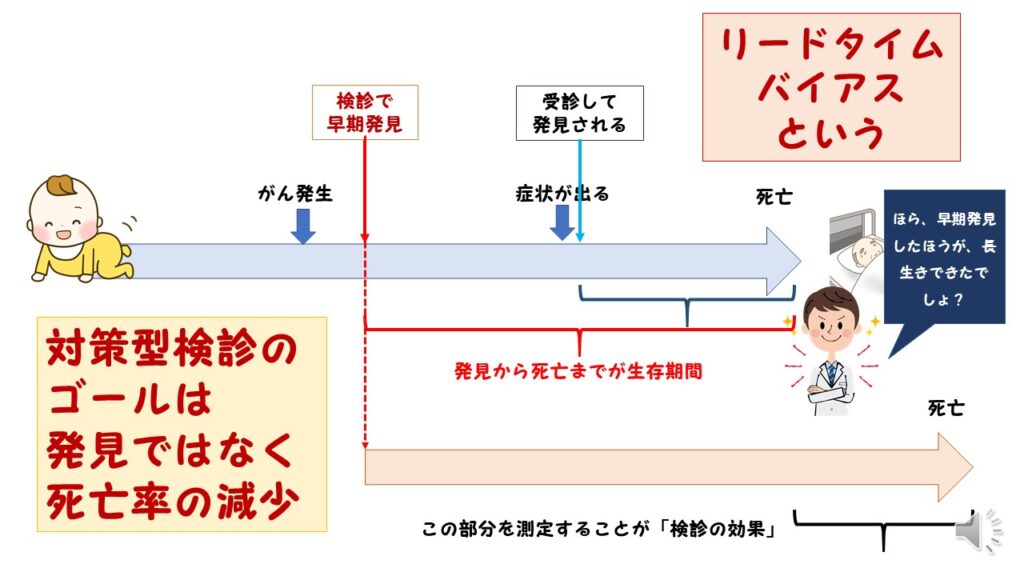

そもそも、がんの検診=早期発見ではない

実は、「対策型検診」のような集団検診においては、「早期発見」が目的ではありません。

集団を対象にした場合、大切なことは発見することではなく、検診を行うことで死亡率を減少させることができるかどうか、なのです。

でも、早期発見したほうが長く生きられるって聞くけど?

早期発見したほうが、長生きできるのか?

まず、以下の2つのパターンについて、考えてみましょう。

- 検診で、がんを早期発見した場合

- 症状が出てから、病院を受診をして「がん」と診断された場合

どちらも診断されてから治療を開始するわけですが、仮に、どちらも治療開始から同じ時期に亡くなったとします(この場合は、早期発見に意味が無かったということになりますね)。

すると、下の図のように、早期発見された人の方が長生きしているように見えてしまいます。つまり、発見が早いほど、(治療の効果が同じであっても)生存時間が長く見えてしまうのです。これを「リードタイムバイアス」といいます。

レングスバイアスとは?

また、検診で発見できる がん は、成長の速度の遅いがんである可能性が高いです。ゆっくり増大するがんは、成長の早いがんに比べて、悪性度が低く予後が良いと考えられています。つまり、検診で早期発見したから、長生きできたのか、予後の良いゆっくり発育するがんを発見しているだけなのかは、区別が難しいのです。これをレングスバイアスと言います。

本当の検診の効果を知るには?

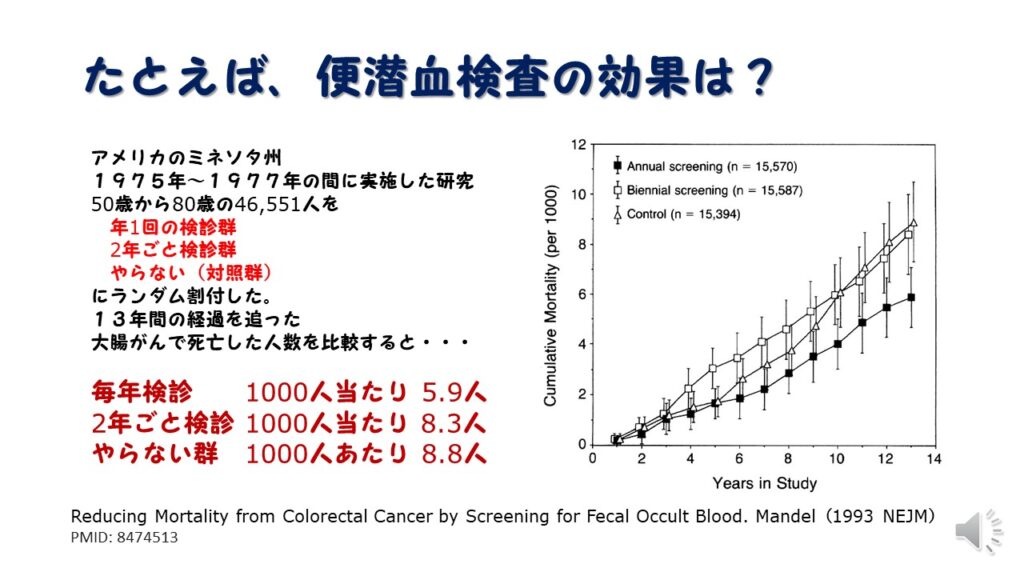

がん検診の効果を証明するためには、社会実験をするしかありません。以下の研究は、アメリカのミネソタ州で1975年~1977年の間に50歳から80歳の46,551人を対象に13年間の経過を追ったものです。(論文PMID:8474513 1993 NEJM)

大腸がんで死亡した人数を比較すると以下のようになっています。

- 毎年検診 1000人当たり 5.9人

- 2年ごと検診 1000人当たり 8.3人

- やらない群 1000人当たり 8.8人

毎年検診を受けたグループは、検診を全く受けていないグループよりも1000人当たり、3人ほど死亡率を減らせたという結果が出ました。また、2年ごとの検診では全く検診を受けていないグループと死亡率がほとんど変わらなかったという結果がでました。

大腸がん検診は、毎年受たほうが良いということですね!

「がん検診」の意義とは?

対策型がん検診=集団検診は、早期発見がゴールではなく、死亡率の低下がゴールです。早期発見、早期治療で、国民の寿命を延ばすことで、医療費を抑制するということが目的ではありません。

人はいずれ死を迎えます。早期発見や予防は、むしろそれを先送りにしているだけなのです。長生きの人が増えれば医療費は増加していきます。

自分の健康は自分で守る!

どのくらいの検査を受けたら安心なのかは、人によって異なります。

人生の限られた時間の中で、例えば、検診を受けることで、病気を発見したり、予防したりなど、体のメンテナンスはすべて自分の責任です。自分の健康をあなた個人がどう思い、どのように守って行くのかは、あなたが決める必要があるのです。

まとめ

今回のパンダ先生の病気の学校ブログでは、「がん検診の考え方・早期発見?意味ないかもよ」について解説いたしました。

「がん検診」の意義をよく理解し、今、自分に必要な検診はなにか?よく考え、大切な時間とお金を有効に利用して、自分の健康を守っていきましょう!

それぞれについて詳しくは、動画を作成していますので、ぜひご覧ください!