今回は、パンダ先生の病気の学校から「がんの危険因子・その1 たばこ・肺がんだけじゃない!受動喫煙もリスク!」をご紹介いたします。

詳しくは下の動画をご覧ください。

がんの危険因子=「たばこ」

がんの危険因子として真っ先に挙げられる「たばこ」。

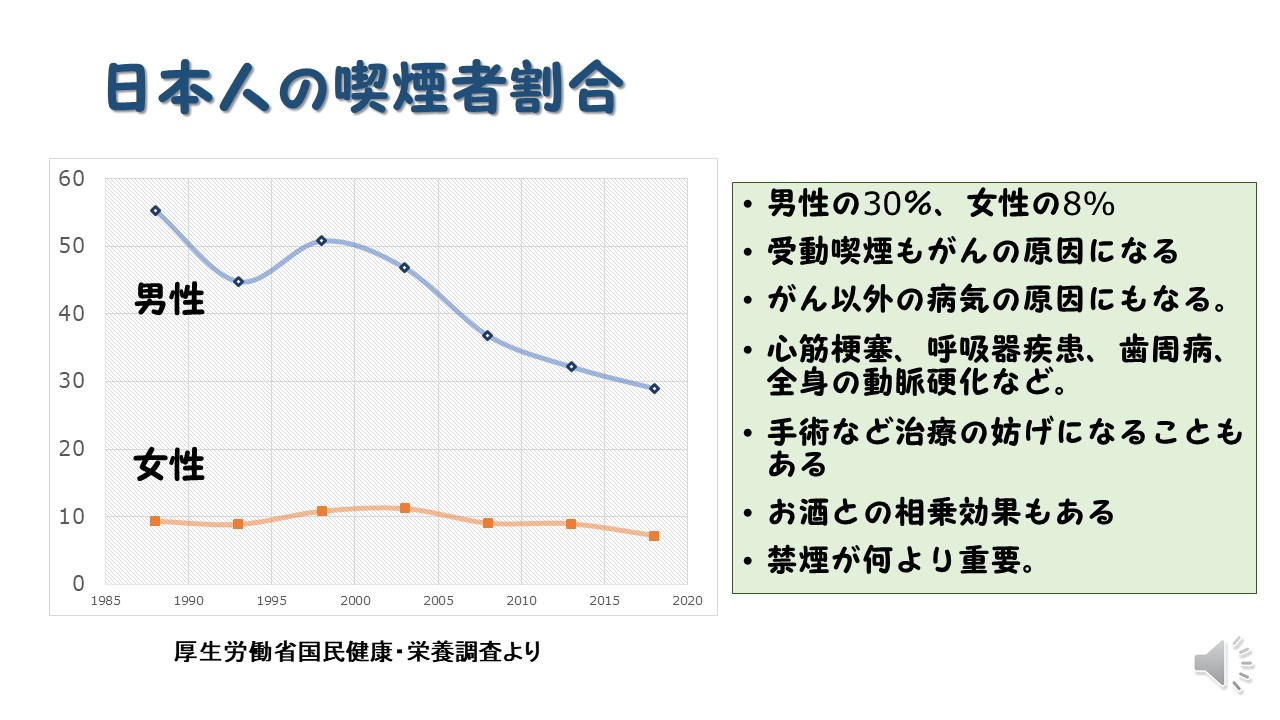

現在、日本人は男性の30%、女性の8%が喫煙しています。たばこが肺がんの原因になることは有名ですが、それだけではなく、ほかの病気の原因にもなります。また、自分自身が吸っていなくても、身近な人が吸っている煙を吸い込むことを受動喫煙といい、これも がん のリスクになります。

そんなにたばこを悪く言わないでよ~

受動喫煙も怖いわね~

「たばこ」が引き起こす主な病気

がん以外にも、たばこは心筋梗塞、呼吸器疾患、歯周病、全身の動脈硬化などの原因にもなります。こういった疾患があると、いざがんで手術!というときに治療の妨げになってしまうかもしれません。

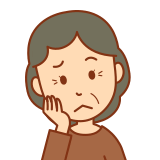

「たばこ」はどのくらい危険なのか?

たばこの危険性は以下のようになっています。

- 吸っている量が多いほど、期間が長いほど危険。

- 20歳未満から吸い始めると肺がんのリスクが8倍になる。

- 女性の方が危険。

- 飲酒との相乗効果がある。

喫煙リスクの計算方法があります。(1箱=20本の場合)

この世に「たばこ」がなければ、年間9万人が、がんにならずに済んだといわれています。がん以外の病気や事故も含めると喫煙者の死亡リスクは2倍になります。

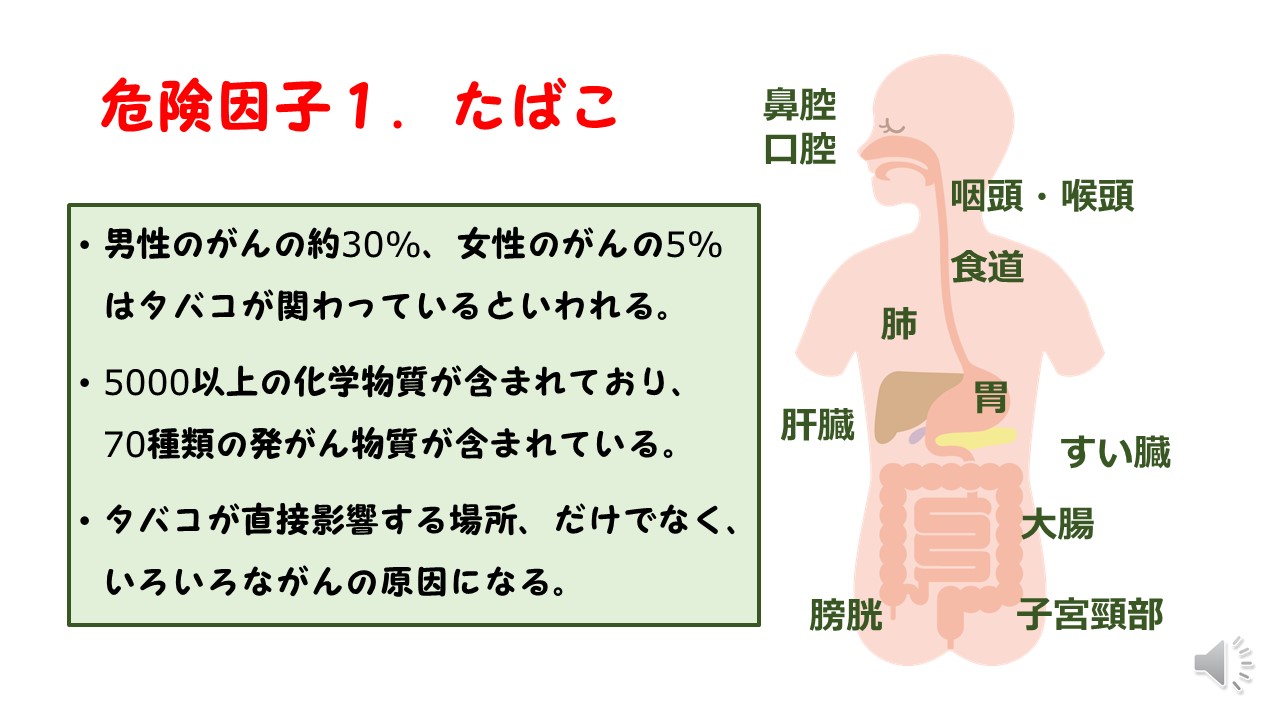

「たばこ」が引き起こすがんの仕組みとは?

実は、がんの多くは遺伝子変異によって発生しています。

人間の体は、日々、細胞が壊れては作られ、作られては壊されてを繰り返しています。その壊れた細胞を作り直すときに必要なのが「遺伝子」です。「遺伝子」とはいわば体の設計図のようなものです。通常は、細胞が壊れた分だけ細胞が増殖して、体を元通りに再現していきます。

タバコの中の有害物質が、遺伝子を傷つける

遺伝子が損傷してしまう主な原因となる物質は、次のものが挙げられます。

ダメージを受けることによって、遺伝子が変異し、それが引き金となってがんが発生します。

がん抑制遺伝子とは?

がん抑制遺伝子とは、がんにならないようにがんを抑制してくれている遺伝子です。

私たちのからだの細胞は、がんの抑制遺伝子の働きで遺伝子が傷ついてもある程度は、自力で治すことができます。しかし、中にはこの抑制遺伝子が、元々ない、もしくは遺伝的に弱い人がいて、遺伝子が傷ついたときにすぐにがん化してしまいます。

この場合が、前回の「家族歴」の動画でお話した

遺伝性腫瘍に多いパターンです。

この親から受け継がれる「遺伝性腫瘍」は少数派で、多くは何らかのリスクファクターによって遺伝子が傷つけられてがんが発生しています。

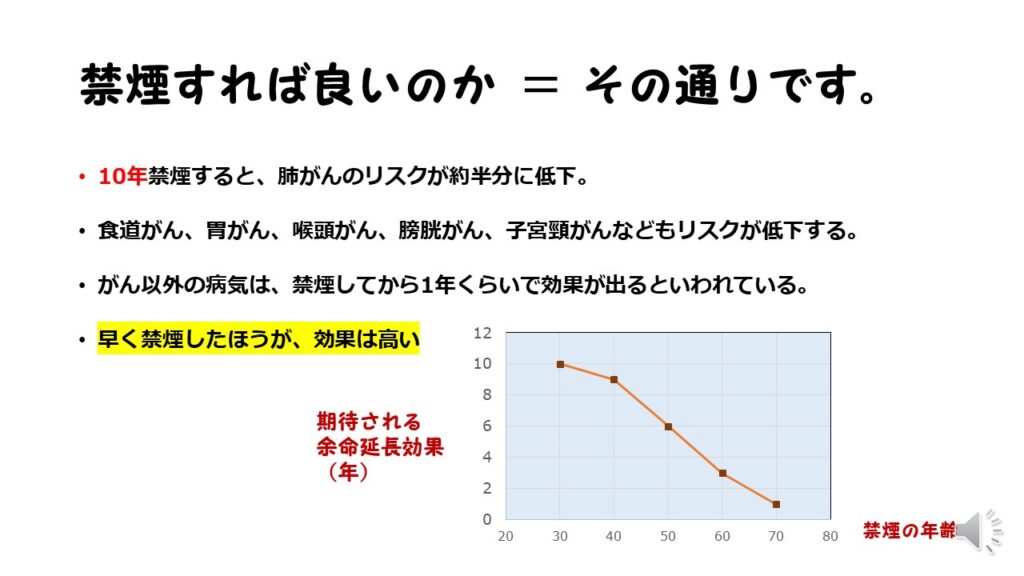

禁煙すればいいのか?

がんのリスクを減らすために禁煙すればいいのでしょうか?

「はい、その通りです!」

10年禁煙するとこのような効果があります。

- 肺がんのリスクが約半分に低下。

- 食道がん・胃がん・喉頭がん・膀胱がん・子宮頸がんなどのリスクも低下。

- がん以外の病気(心筋梗塞・肺炎)は禁煙してから1年くらいで効果が出てくる。

早く禁煙したほうが、高い効果が得られます!

たとえば、20歳で吸い始めて、30歳くらいで禁煙した人は、禁煙しなかった人よりも寿命が10年延びるといわれています。40歳でやめたとすると、約9年。ただ50歳過ぎてから禁煙した場合は、延命効果が期待できなくなります。

禁煙治療について調べてみて!

「たばこ」には依存性があります。

毎年、喫煙者の30%が禁煙に挑戦していますが、そのほとんどが自力で試みていることもあり、成功率は3%以下です。禁煙しようと思っても一人ではなかなかやめられないのがほとんどたどです。

禁煙しようと頑張ったんだけど・・・

失敗しちゃったよ~

禁煙を成功させるためには?

確実に、禁煙を成功させるためには、医療の支援を利用することが必要です。

3か月に5回ほどの外来診察で、保険診療が可能なので費用もあまりかかりません。(たばこの費用より安いですね!)行動療法および薬物療法による治療で、成功率は50%程度です。(1年後くらい)

一人で頑張りすぎず、医療に頼ってみるのも禁煙を成功させる近道となります。

まとめ

今回のパンダ先生の病気の学校ブログでは、「がんの危険因子・その1 たばこ・肺がんだけじゃない!受動喫煙もリスク!」について解説いたしました。

「たばこ」がなぜ、体に悪いといわれているのか?体にどのような影響を与えるのか?リスクをよく理解し、正しい知識を得ることで、自分の健康を守る力を身につけましょう!

詳しくは、動画を作成していますので、ぜひご覧ください。