今回は、パンダ先生の病気の学校から 人類の敵 スキルス胃がん 前編「はたして早期発見できるのか?」をご紹介いたします。

詳しくは、下の動画をごらんください。

スキルス胃がんが、なぜ恐れられているのか?

「スキルス胃がん」は、若い世代を襲う、恐ろしい胃がんの一種です。毎年、検診を受けていても早期発見が非常に難しいといわれています。進行が早い特徴があり、早期の胃がんを発見されたと思ったら、じつはかなり進行していて「スキルス胃がん」だったというケースもあり、正確に診断することが困難です。

ステージが同じなら「スキルス胃がん」でも

ほかのタイプの がん でも同じでしょ?

ちょっと待って‼

「スキルス胃がん」は、そんなに甘いものではありません。

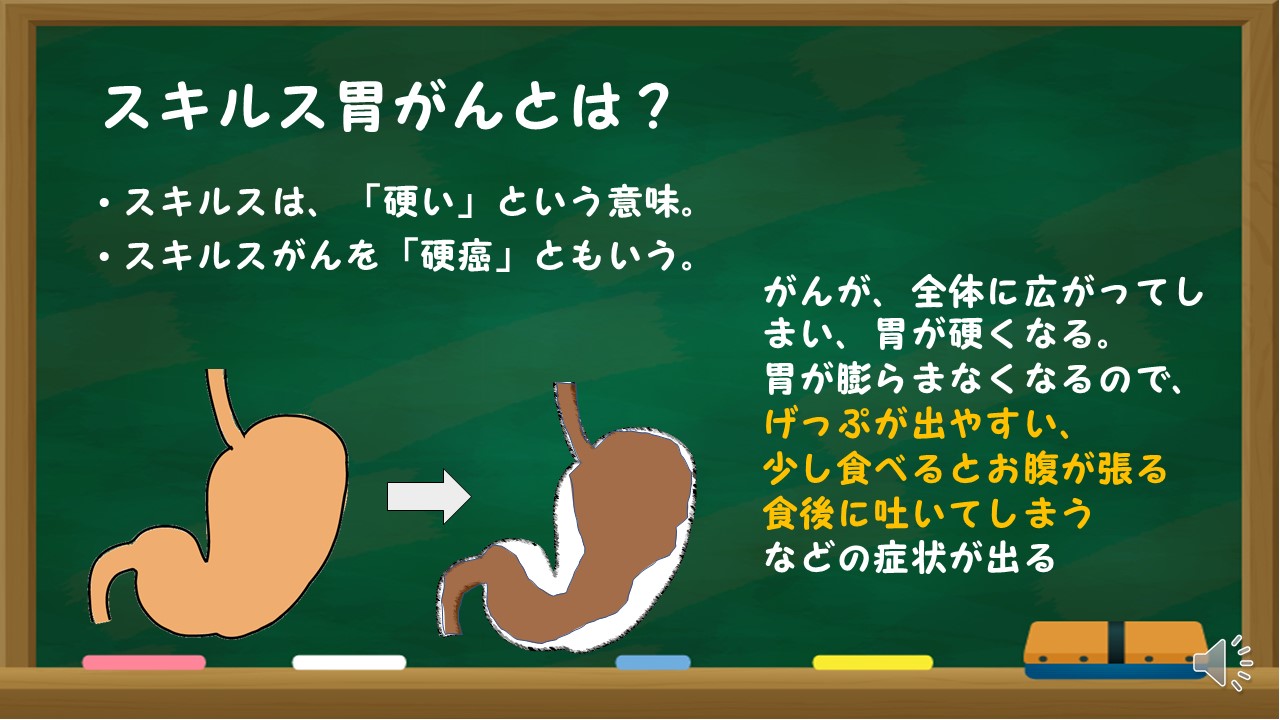

そもそもスキルス胃がんとは?

スキルス胃がんの「スキルス」には、硬いという意味があり、「硬癌(こうがん)」とも呼ばれます。がん の病変が、胃全体に広がり、カチカチに硬くなるのが特徴です。主な症状は、げっぷが出やすく、少しの食事でお腹が張ってしまうため、食後に吐いてしまうなどが挙げられます。

スキルス胃がんの特徴

「スキスル胃がん」について、よく言われている特徴には以下が挙げられます。

- 若い人を襲う

- 早期発見が難しい

- 抗がん剤が効きにくい

- 進行が早い

- 手術で胃全摘をしても再発が多い

スキルス胃がんは、特に30代から40代での発症が増えますが、20代で発症する人います。発見されたときにはすでに転移があるなど、かなり進行した状態で見つかることも多いです。

胃がんには、2つのタイプがある

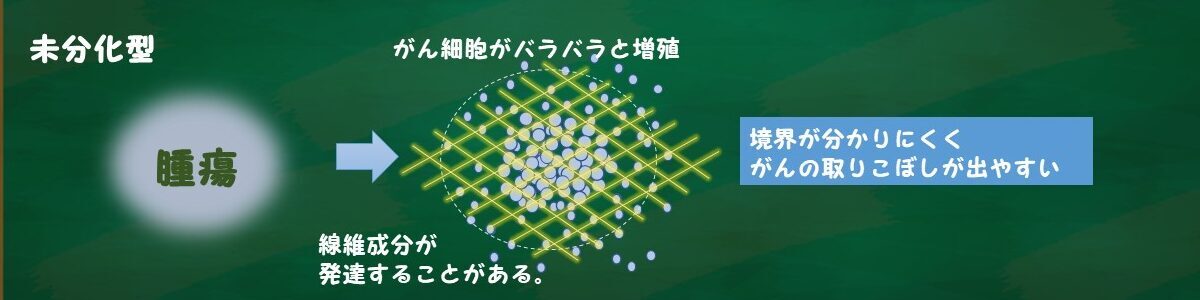

胃がんは、顕微鏡で見ると「分化型」と「未分化型」の2つのタイプに分類されます。

未分化型の胃がんすべてがスキルスになるわけではないが、スキルスになるがんは、もれなく未分化型の胃がんです!

スキルス胃がんは、浸潤の仕方が違う!

スキルス胃がんとは何かという質問に、ひとことで答えることはなかなか難しいです。スキルス胃がんは、胃がんの発育形態を総合的に判断しなければ診断はできません。病理検査の結果で「未分化型の胃がん」が出たからと言って、それがスキルス胃がんだというわけではありません。

たまに、医師の中でも勘違いしている人がいて、病変部の細胞の検査結果を見て、「これはスキルス胃がんだ!」などと言われて大変に不安な気持ちで来院される方がおられます。しかし、ただの早期胃がんだったというケースも多いです。ここでは、まず一般的な胃がんとの違いを知っておきましょう。

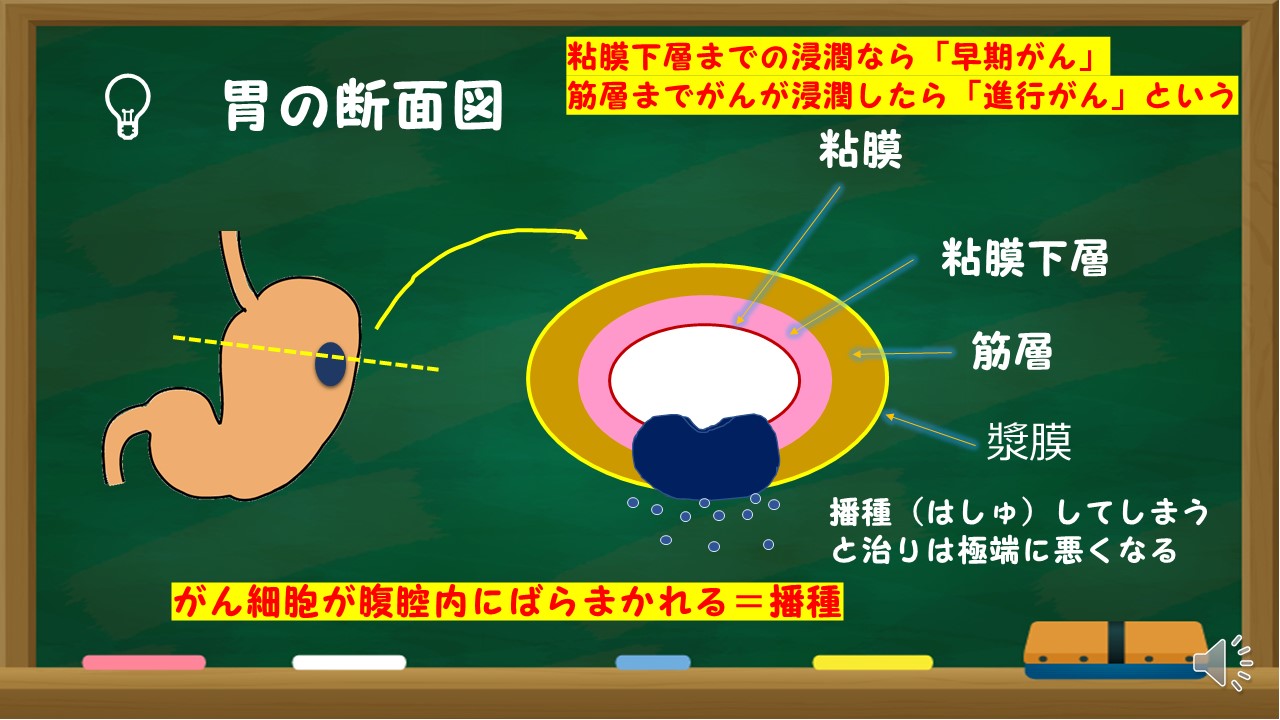

通常の胃がんの場合

胃がんは、かならず内側の粘膜から発生します。がん が粘膜の内側に大きくなったとしても切除ができれば、それほど怖いことはありません。ところが、がんが深い層に浸潤していくと、最終的に、胃の外に がん細胞が飛び出してしまうことになるので、危険な状態になります。つまり、がんが進行するとは、がんの大きさではなく、深さ(浸潤の程度)によって定義されています。

- 早期がん・・・粘膜下層までの浸潤

- 進行がん・・・筋肉の層までがんが入り込んできた状態

漿膜(しょうまく)を破って、がん細胞が胃の外(お腹の中)にこぼれ落ちてしまう状態を「播種」といいます。播種してしまうと、がんの治りは非常に悪くなります。

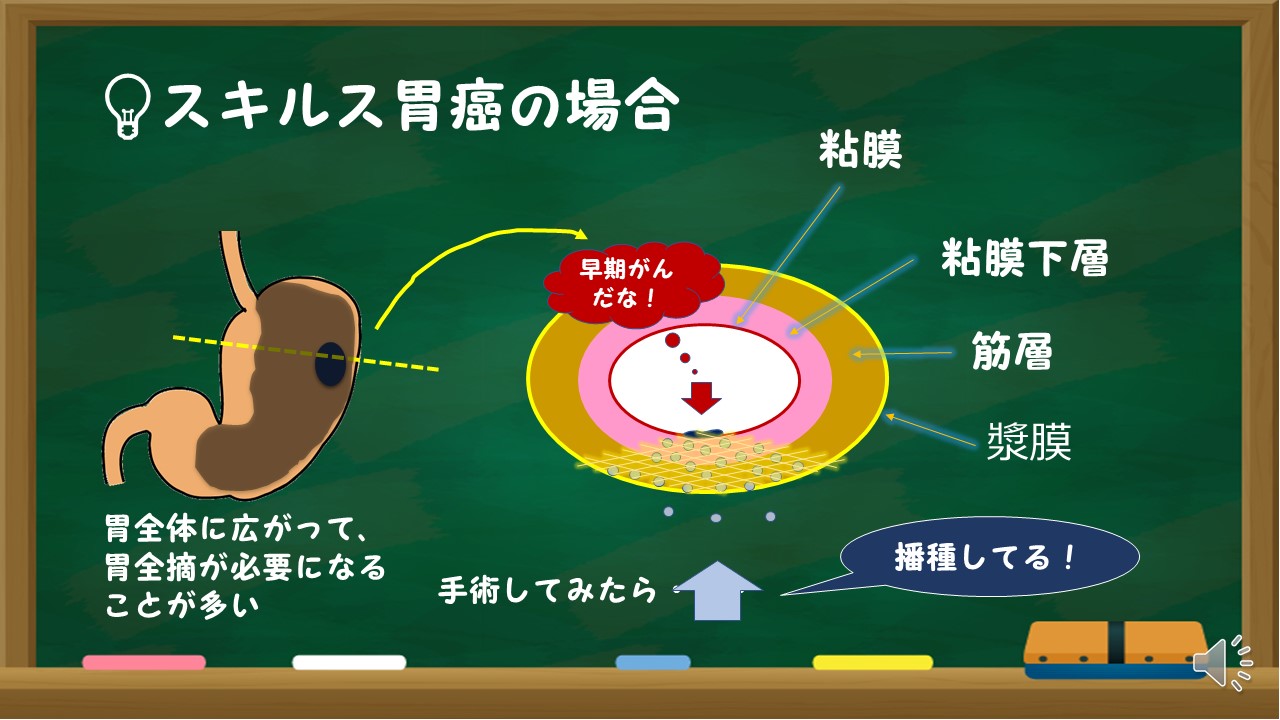

スキルス胃がんの場合

スキルス胃がんの場合、内視鏡では、病変が平べったく見えるため、はじめは早期がんと診断されがちです。しかし、手術を行ってみると、がんが深く浸潤して胃全体に広がっており、そこでスキルスだった気が付くケースもあるのです。

これが「スキルス胃がん」の怖いところです。

スキルス胃がんの場合、発見された時点で、お腹に水が溜まっていて、すでに腹膜播種になっていたという人も多いです。この場合は、手術をすることすら出来ません。

洗浄細胞診とは?

洗浄細胞診とは、お腹の中に胃がんの細胞がこぼれ落ちていないかを顕微鏡で調べる検査です。手術で、お腹を開いたら(腹腔鏡でもできます)、まずお腹の中に生理食塩水を入れて回収し、検査に出します。顕微鏡で、がん細胞が確認された場合、「洗浄細胞診陽」と診断されます。

洗浄細胞診陽性4とは?

洗浄細胞診陽性について、詳しくみてみましょう。

- 目で見える播種はないが、顕微鏡で見ると播種している状態

- 胃がんでは、ステージ4に分類される。

- 目に見える播種ほどではないが、治りは悪い

- 5年生存率が20%~30%程度

- 事前に知るために、審査腹腔鏡を行う方法がある

- 洗浄細胞診陽性の場合、抗がん剤を先に行うこともある(有効性は証明されていない)

スキルス胃がんを早期発見できるのか?

スキルス胃がんの早期発見を目指すためには、スキルス胃がんが「どこから発生し、どのようなスピードで進行するのか?」という、「スキルス胃がんの生態」を知らねばなりません。そこで、有名な参考文献を見てみましょう。

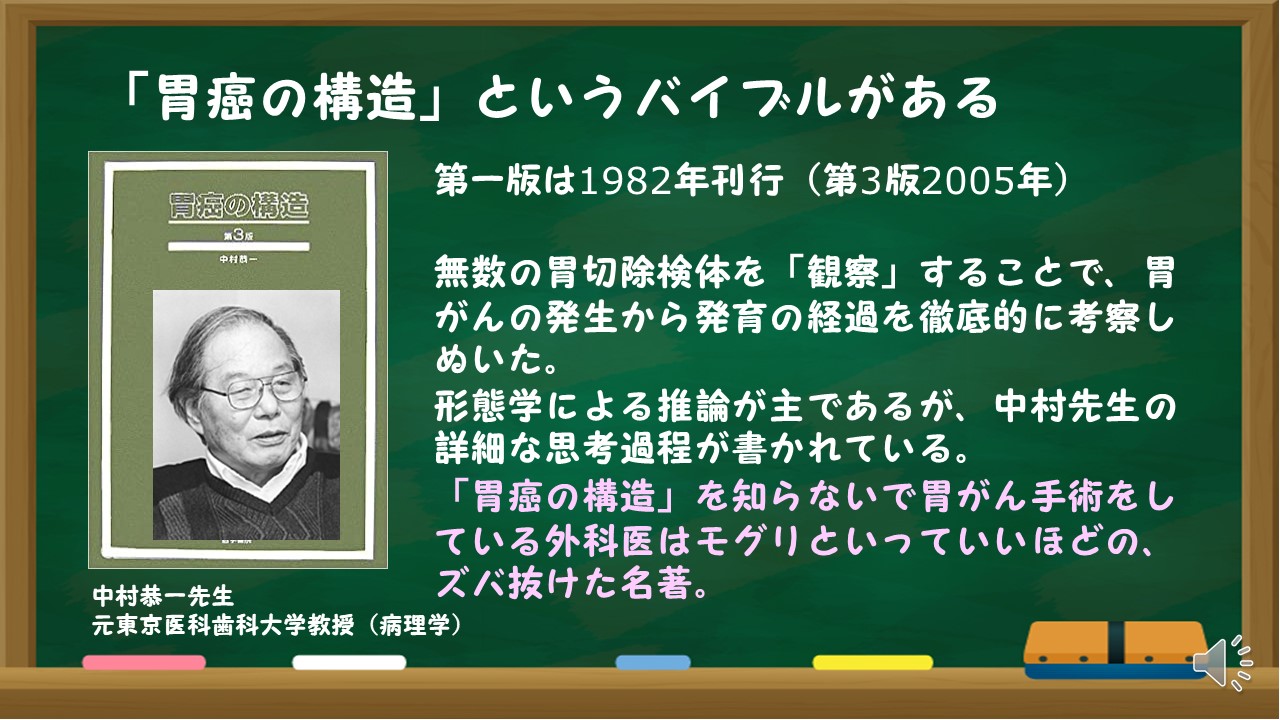

「胃癌の構造」というバイブルがある

「胃癌の構造」とは、病理医である中村恭一先生が書かれた、多くの日本人外科医が読んでいるであろう、ずば抜けた名著です。中村先生は、大変なご苦労をされ、胃の病理検査を隅々まで行うことで詳細な「観察」し、がんが発生する仕組み、進行する過程を推論するという難しい研究されました。

スキルス胃がんの生態

本書の内容は非常に専門性が高く、中村先生の細かい論理構築がすべて書かれているので、とてもここでは細部まで解説できないのですが、ざっくりと、「スキルス胃がんの3つの生態」に要約しますので、まずはこちらをご覧ください。

- がん細胞の発生から2mmの胃がんになるまでには200日以内

- 5mmの胃がんは、9~10か月(この時点でLinitis plastica 型に進展する場合もある)

- 2cmになるまでに分化型・未分化型・Linitis plastica 型に進展していく

中村先生は、Linitis plastica 型であっても「胃がんに破局はない」

数多くのがん組織の観察から、急激に広がるのではなく、

前段階が必ずあるはずで、それが発見しにくいと考えた。

最終的な結論としては、がんが発生してから「Linitis plastica 型 胃がん」として、内視鏡で発見されて、治療される状態になるまでには、おそらく6年前後かかっているのではないかと推論されました。

6年⁉ 毎年、胃カメラ受けていたのに!

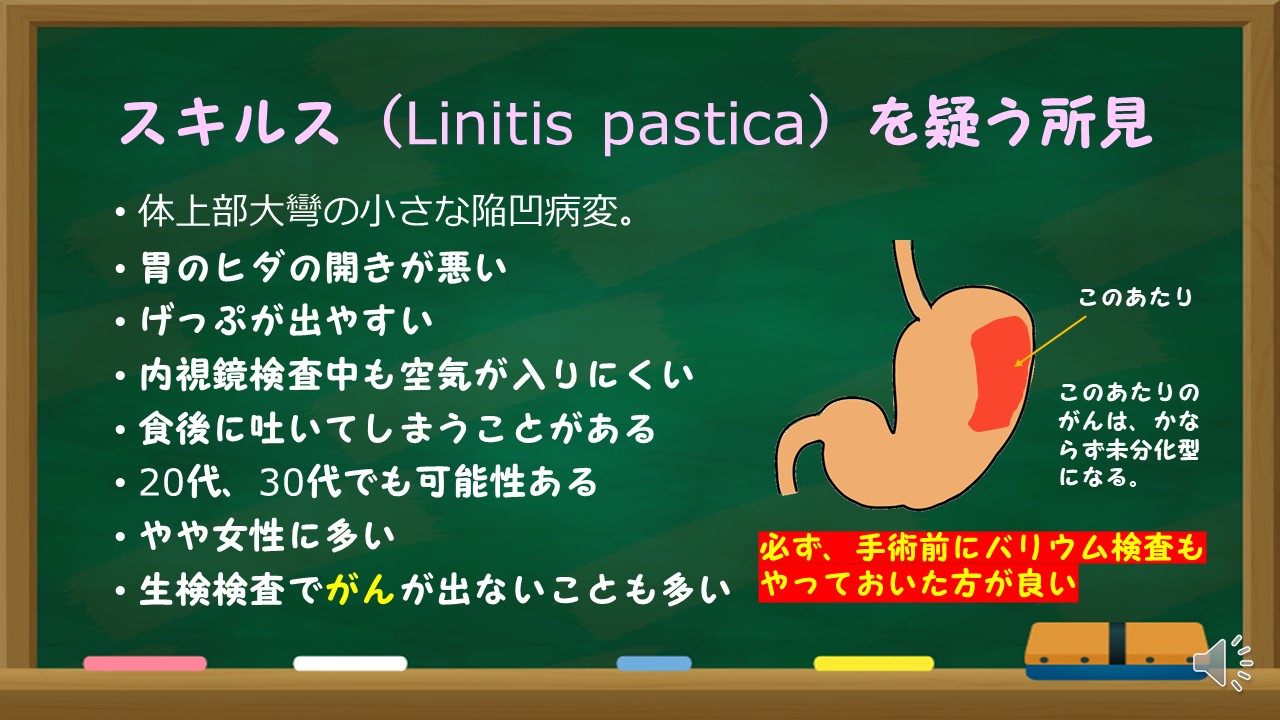

スキルス胃がんを疑う所見

スキルス胃がんの診断では、胃の全体像を見ることができる、バリウム検査が診断に重要です。内視鏡検査で、早期胃がんと診断されても、バリウム検査でスキルス胃がんだと診断されるケースもあります。いかに、スキルス胃がんを疑う所見をまとめて板書していますのでご参考にしてください。

「スキルス胃がん」が世に知られた事件

1990年前後、日本中に「スキルス胃がん」の病名が知れ渡った出来事があります。

超人気フリーアナウンサーだった「逸見政孝さん」。47歳の時に早期の胃がんと診断され手術を受けました。当初は、「ごく初期の1cmくらいのものだから治るでしょう。」といわれていました。ところが、手術の時にはすでに腹膜播種があり、治癒困難な状態でした。

超人気フリーアナウンサーだった「逸見政孝さん」。47歳の時に早期の胃がんと診断され手術を受けました。当初は、「ごく初期の1cmくらいのものだから治るでしょう。」といわれていました。ところが、手術の時にはすでに腹膜播種があり、治癒困難な状態でした。

一応は、手術をして胃は切除しましたが、残念ながら再発してしまいました。その後、病院を変えたり、再度手術を受けたり、抗がん剤治療も行いましたが、治療の甲斐なく、診断から1年足らずで他界しました。

この件は、がんの告知をしないケースもあった時代に、本人が記者会見を行って病名を公表したことで、大々的にメディアに取り上げられ、日本中に「スキルス胃がん」の病名が知られることとなりました。同時に、がんの早期発見の問題、病名告知の問題、医師と患者の信頼関係の問題などについて、議論になりました。

「逸見さんのお話は、後編で詳しくお伝えしていきます。」

まとめ

今回は、パンダ先生の病気の学校から「人類の敵 スキルス胃がん 前編 はたして早期発見できるのか?」をご紹介いたしました。

スキルス胃がんは、毎年検診を受けていても早期発見が難しいのが現状です。問題なのは、早期がんだと思って手術に臨んだけれども、じつはスキルス胃がんだったというケースです。

このケースを「どうやって、正確に診断して、治療するか?」人類との戦いは、まだまだ続いていきます。

後編では、逸見さんの時代から、この30年でどれほどスキルス胃がんに対する治療が進歩したか?人類との戦いに歴史をお伝えしていきます!

次回は、今回の続き「人類の敵 スキルス胃がん 後編 戦いの歴史」をご紹介いたします。